「哲学する」ということは奥が深い スピノザの神学論を読んで

哲学という言葉は本来深いものだった

人生哲学 野球哲学 仕事の哲学 結婚哲学

などなど

あらゆる行動には哲学があるとなる

が

これは東洋的な使い方だ

東洋の哲学なら

そして死や不合理は仏教で思考するというのが古来日本人の在り方だった

西洋哲学

アリストテレスやカントやデカルトやショーペンハウエル、そしてヘーゲルやヤスパースなどの哲学は東洋人から見ると理屈っぽい。そして専門用語もあってわかりづらい、そしてわかったからといって、いったいなにになるのだ?この論理と思弁の渦は?

なので30分でわかるカントとか図解ハイデッガーなどの本ができたりする

確かにそういうのを見るとカントが何を言ってたかとかはよくわかるのだが

そんな図解にして内容を理解しても概念を得られるだけで哲学にはならない

スピノザ読書で哲学がわかった

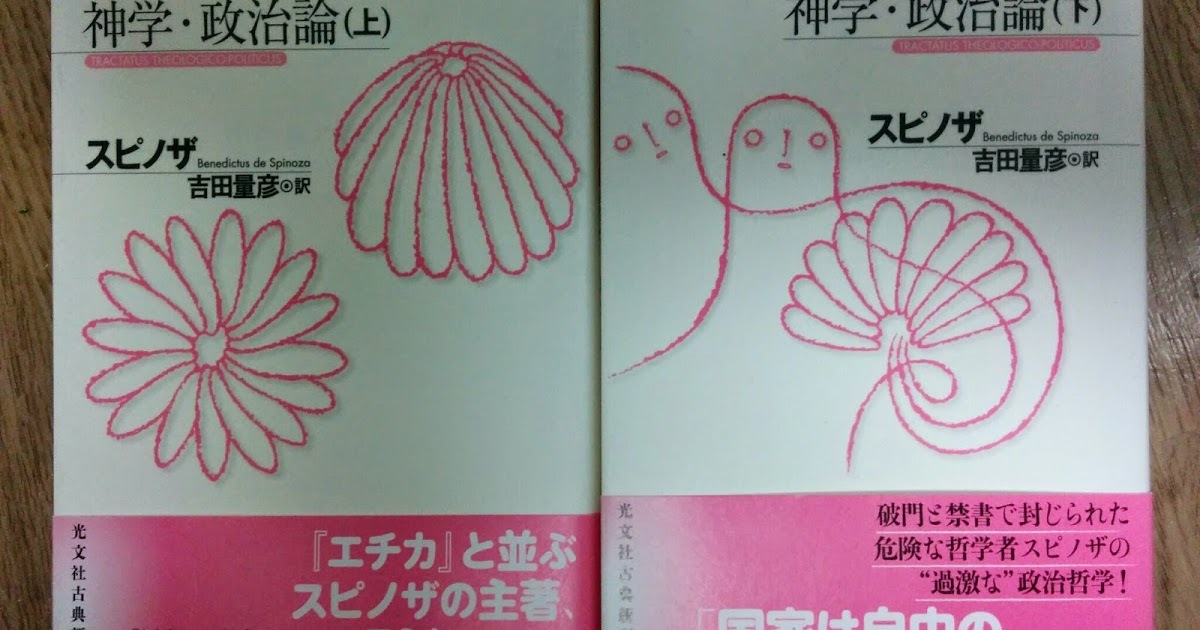

今回、神学論という本を読んだ、ブックオフにあったんだなこれが。

最近昔の翻訳を現代語の読みやすい翻訳にして光文社のシリーズで販売されていた。

で読んだ。

神学論だけど これは日本人が読んでも普通に肩もこらずに読める優れた思考の本だった。

冒頭部分は預言者とは、神のメッセージを自分のイメージで感じた人たちで頭がいいわけでもないし、優れた人間でもない、単にイメージ想起能力が優れていただけだ、だから羊飼いや田舎ものに多いのだとか書いている、そして論理的に聖書の中から事例を出しながら、なんでも無意味に神聖がってありがたがってはいけない、ただ夢を見る能力があるだけの田舎の若者が得たイメージが預言なんだと書いていく。

ここで思ったのは思考のプロセスをスピノザに導かれてともに感じることなんだということ。つまり作者の思考プロセスを再体験しながら自分もそこでいろいろ考える、これが西洋哲学なんだとわかったのだ。

だからスピノザが神学論でいいたかったことを図解する、なんて本を読んでもそれは哲学にならないということですね。

スピノザの静かな鋭い思考は一緒にもぐっていくととても楽しいものでした。

これを他の哲学者でもやってみたいけど

いい翻訳でないと無理です。哲学書の翻訳はおばけ日本語になってますからね。

光文社はいい仕事していると思いました